Cet article est issu du dossier « Tourisme : plus loin, plus vite, plus rien », publié dans le n°167 de CQFD en juillet-août 2018.

***

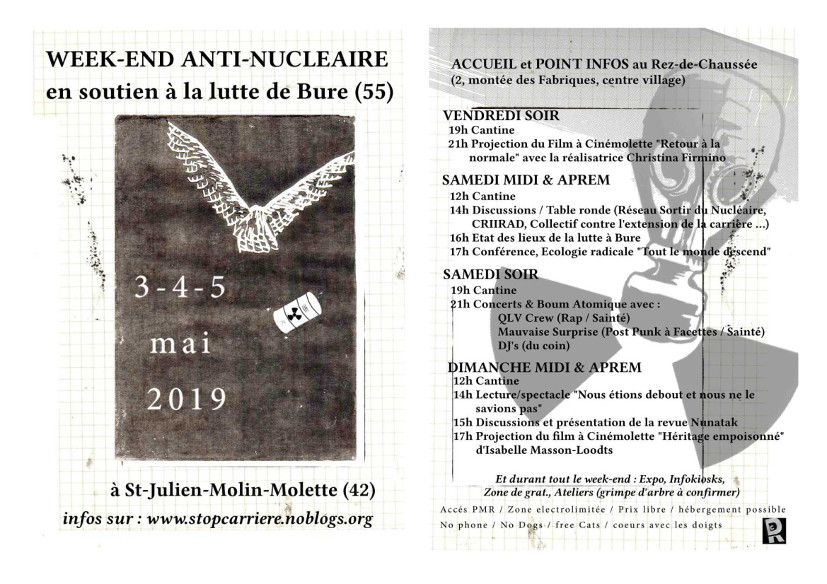

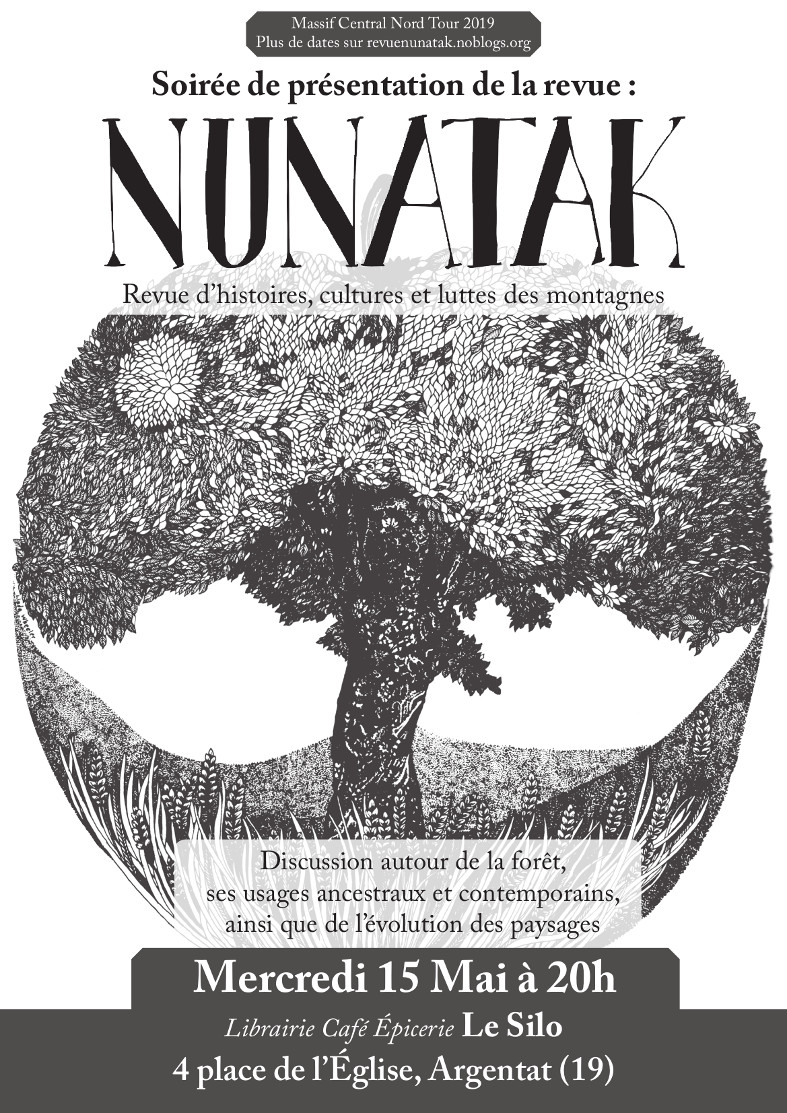

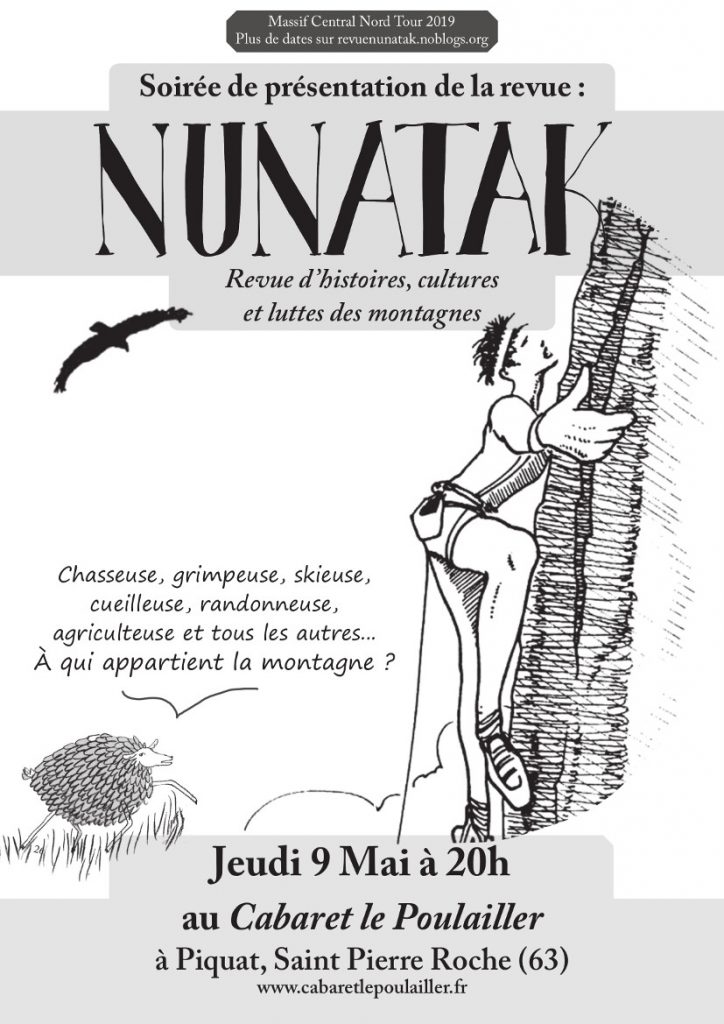

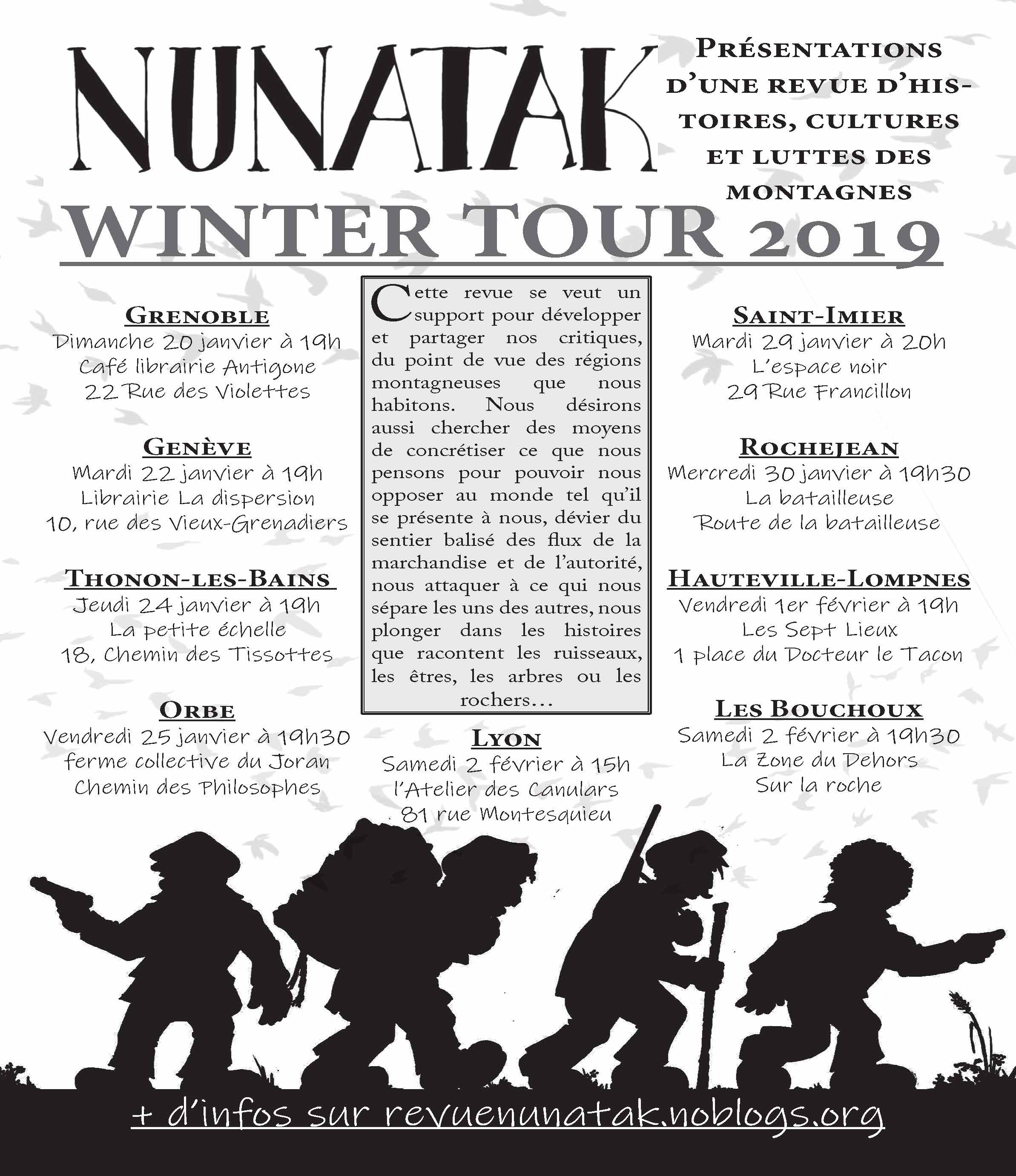

« Nunatak », en langue inuit, désigne une montagne où la vie se réfugie au-dessus des glaces pour perdurer pendant l’ère glaciaire. Mais c’est aussi le nom d’une jeune revue « d’histoires, cultures et luttes des montagnes » qui sort deux fois par an – son dernier numéro traitait en partie de l’industrie touristique. Le collectif qui la réalise prépare déjà le prochain, mais il a quand même pris le temps de revenir sur les spécificités de cette belle et intelligente publication. Questions et réponses.

*****

Nunatak, qu’est-ce que c’est ?

« À l’origine, Nunatak est une revue italienne, qui existe depuis 2006 et compte 50 numéros. Elle est née autour de la lutte No-Tav du Val de Suse et de la contestation des Jeux olympiques de Turin. En 2015, lors d’une tournée de présentation en France, les Italiens ont proposé de faire traduire leur revue en français. On a adhéré, mais avec l’idée de faire une revue à part entière plutôt qu’une simple traduction. Le premier numéro est ainsi sorti à l’automne 2016. On garde des liens avec la rédaction italienne, mais les deux revues sont autonomes.

Depuis le départ, notre collectif rassemble des personnes d’horizons divers – des Cévennes, des Hautes-Alpes, des Pyrénées et des Vosges. Nous ne sommes ni journalistes, ni historiens : on veut seulement se donner les moyens d’analyser nous-mêmes ce qu’on vit. La montagne nous rassemble, mais nos parcours sont différents : certains d’entre nous vivaient il y a peu en ville quand d’autres habitent depuis toujours la montagne. Et parmi nous, il y a des saisonniers, des paysans, des chômeurs, des intérimaires, des universitaires… La revue n’entend nullement porter une homogénéité idéologique, mais nous nous retrouvons sur une base politique anticapitaliste et anti-autoritaire. Par contre, nous nous refusons à ne diffuser que dans les réseaux militants. On souhaite parler au plus de monde possible, en diffusant de la main à la main, lors de présentations, et dans les librairies, cafés, épiceries et même étals de marché. »

Pourquoi centrer la revue sur la montagne ?

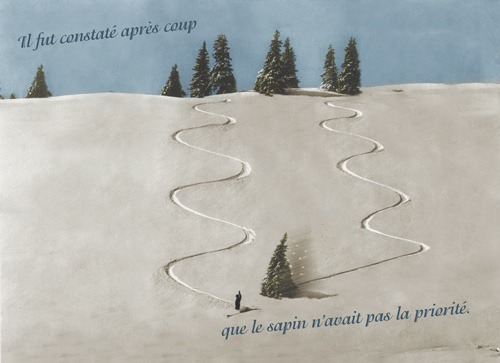

« Pour une première raison évidente : il s’agit de partir de réalités partagées, là où on vit – c’est cela qui permet la rencontre et la discussion. Essentiel. S’il existe déjà des revues spécialisées sur la montagne, elles abordent le sujet par l’angle sportif, de terroir ou universitaire. Rien à voir avec notre envie de porter un discours critique, politique, sur les réalités des habitants de la montagne. Et d’y trouver le prétexte à parler de plein d’autres choses. De ce qui nous relie, des mouvements de lutte aux histoires de bandits, des usages aux savoir-faire, de la faune et de la flore… Ça nous intéresse de parler d’histoire : ça nous nourrit et c’est une source d’inspiration. Mais on ne veut pas idéaliser le passé montagnard. Communément, on a tendance à voir les montagnes comme des milieux préservés, des lieux de passages, de refuges. Mais en réalité, ces espaces n’échappent pas à l’uniformisation : il n’y a pas d’oasis épargné par la logique marchande. L’idée, c’est d’aller fouiller derrière les apparences, de comprendre les choses plus en profondeur. »

Votre dernier numéro aborde largement la question du tourisme – quels sont les sujets traités ?

« Trois papiers se penchent en effet sur le sujet. Le premier est une réflexion autour du Fou d’Edenberg [1], un roman de Samivel qui raconte l’arrivée des sports d’hiver dans un village des Alpes. Un second, “Le tourisme ou la mort’’, aborde les transformations du Queyras [Hautes-Alpes], et plus particulièrement de Saint-Véran, avec le développement du tourisme dans cette zone réputée “authentique’’. Et dans le troisième, “Activités de pleine nature’’, un accompagnateur en moyenne montagne analyse la façon dont ces activités impactent son rapport à l’environnement et au travail. »

Il y a des constats communs qui sous-tendent ces trois papiers ?

« Bien sûr ! La première chose qu’on souhaitait poser, c’est que le tourisme fait système. Il s’agit d’un ensemble de rapports sociaux qui place les visiteurs dans une position de “touristes’’, de consommateurs, et suscite à la fois une dépossession des habitants et une restructuration de l’économie locale.

La critique du tourisme de masse – sur la côte ou dans les stations – est désormais assez répandue. Un point positif ? Pas tellement, parce qu’il s’accompagne, en réaction, de la création d’une nouvelle forme de tourisme “ écoresponsable ’’, de proximité. Pour nous, ce sont là deux faces d’une même industrie. L’écotourisme n’est rien d’autre qu’une nouvelle manière d’étendre l’emprise touristique sur l’ensemble du territoire.

La participation individuelle à ces nouvelles formes de tourisme présente un côté libéral, en façade. Qui tend justement à faire oublier le côté systémique du tourisme et la planification étatique qui l’accompagne – celle-ci se manifeste par des outils d’aménagement ou de gestion, comme les Parcs naturels régionaux. Il s’agit d’un levier économique conséquent, qui pousse chacun à y participer : dans certaines zones, 90 % des habitants vivent du tourisme. En réalité, les rapports de classes se reproduisent, entre galériens qui veulent s’en sortir et d’autres qui ont du capital, saisonniers et propriétaires, etc. Un ensemble d’éléments, comme les labels, les parcs, les offices du tourisme font le lien entre l’individu et les institutions.

Depuis longtemps, ce phénomène existe : le développement du tourisme après la Deuxième Guerre mondiale a entraîné dans les zones en dépeuplement l’essor de la double activité pour les paysans. Le tourisme n’est ainsi pas une activité qui serait séparée des autres, mais quelque chose de transversal, qui s’inscrit dans l’ensemble du territoire. C’est une manifestation du capitalisme.

Les dépossessions provoquées sont multiples. Matérielles, d’abord, avec la multiplication des résidences secondaires et le cas de villages qui voient leur population quintupler pendant l’été. Et symboliques, ensuite. Ainsi des appellations d’origine, par exemple, qui mettent en avant une image d’authenticité sans lien avec les pratiques et les usages locaux – et jusqu’à des fromages purement inventés ! Le phénomène de muséification des zones touristiques a tendance à figer une image passée, et empêche donc la réappropriation des usages, des savoirs, de l’habitat.

On assiste aussi au développement d’une forme d’illusion partagée : pour que le tourisme fonctionne, il faut que tout le monde, dans les vallées, entonne un discours positif. D’où un fossé entre la réalité vécue localement et le discours porté, relevant de cette illusion. »

Cette critique pose des bases pour résister au système touristique ?

« Pour l’instant, il y a peu de pratiques concrètes de luttes. Et elles sont souvent concentrées sur de gros projets touristiques. Les protestations à Barcelone ou à Venise contre les nuisances du tourisme de masse sont certes intéressantes, mais on veut aller un peu plus loin. Critiquer les rapports marchands. Et ne pas dissocier la critique du tourisme de celle du capital.

Il s’agit aussi de comprendre le rôle de soupape de décompression joué par le tourisme pour les classes subalternes – rien d’autre que la reproduction de la force de travail. On ne veut pas porter un discours de mépris de classe sur le sujet. Ni jeter la pierre aux personnes qui partent à la montagne pour éviter le burn-out. D’autant qu’on peut très bien subir le tourisme en étant exploité dans un camping hyper fréquenté, puis devenir touriste à notre tour. Encore une fois, le problème n’est pas le touriste, mais le capitalisme. »

Et comment se présente votre prochain numéro ?

« Cette fois, pas de thème principal : on fait avec les textes qu’on produit et qu’on nous propose. Dans ce quatrième numéro, on évoquera notamment ce qui se passe dans les Alpes autour de la solidarité avec les migrant.es, la contrebande dans les Pyrénées ou la lutte des agriculteurs et agricultrices contre les normes… C’est d’ailleurs l’occasion d’inviter les gens à participer à la diffusion et à nous contacter pour toute proposition, critique ou participation [2]. Pour chacun de nos deux numéros annuels, on organise un week-end de réflexion ouvert à chacun et chacune. Le prochain se tient à la fin de cet été [3] – n’hésitez pas ! »

Propos recueillis par Alexandre Hyacinthe